Das Bonhoeffer-Haus wurde 1935 als Alterswohnsitz von Professor Dr. med. Karl Bonhoeffer und seiner Frau Paula, Dietrich Bonhoeffers Eltern erbaut. Wann immer Dietrich Bonhoeffer in Berlin war, lebte er hier. Teile seines Buches Ethik entstanden hier; ebenso wie seine Analyse des Widerstands „Nach zehn Jahren“, dessen Manuskript im Haus versteckt den Krieg überlebte. Am 5. April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer in diesem Gebäude festgenommen.

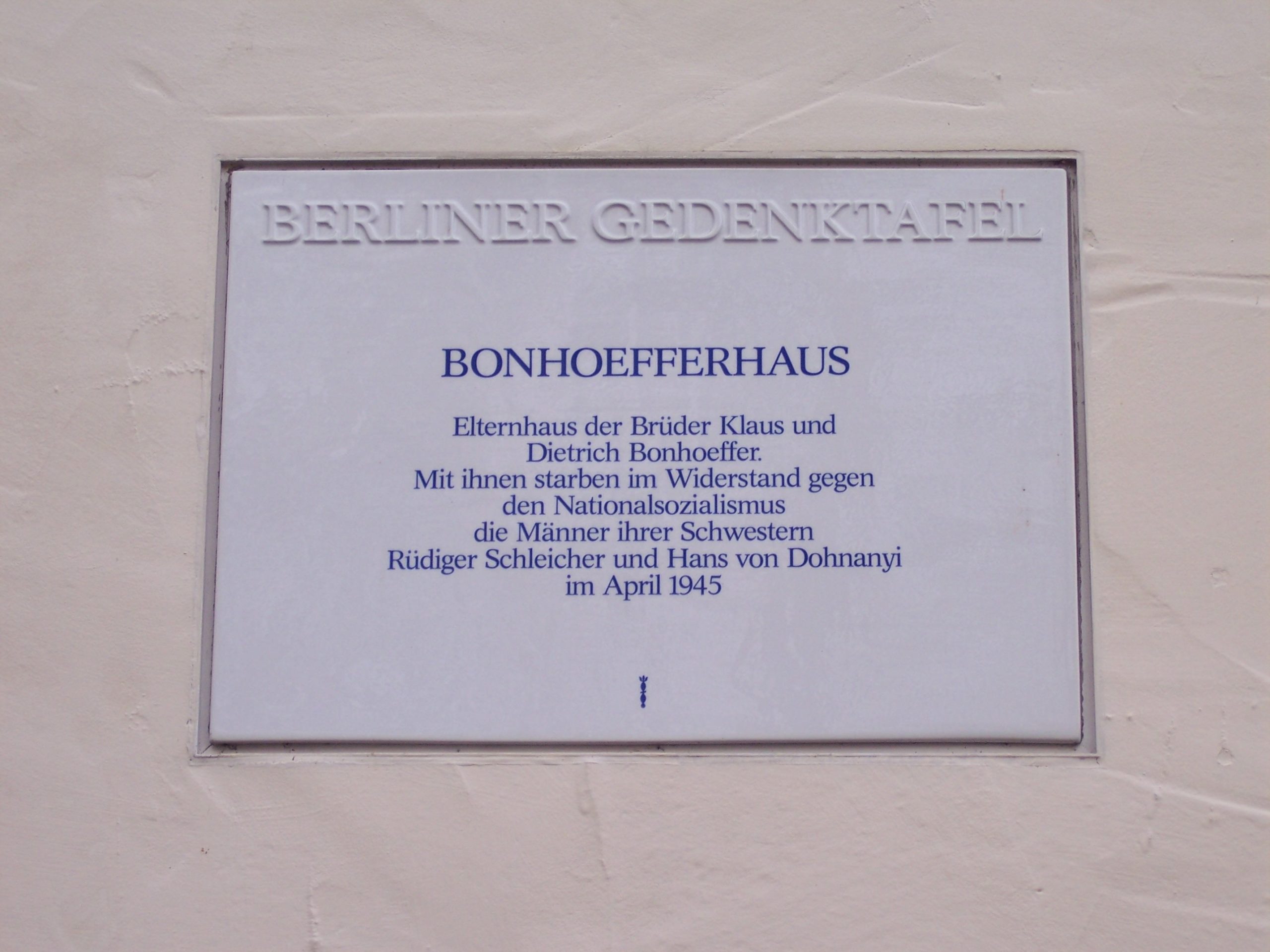

Hier fanden auch verschwörerische Diskussionen über die Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten unter entscheidender Beteiligung von Familienmitgliedern statt. Schließlich wurden die Söhne Klaus (Anwalt) und Dietrich sowie die Schwiegersöhne Hans von Dohnanyi (Anwalt) und Rüdiger Schleicher (ebenfalls Anwalt) im April 1945 von den Nationalsozialisten ermordet.

Heute befindet sich im Tagungsraum des Hauses eine Dauerausstellung mit 9 Tafeln zum Leben und Werk von Dietrich Bonhoeffer. Und der Gutzeit-Flügel aus dem Nachbarhaus der Familie Schleicher, auf dem Dietrich gespielt hat, klingt nun in diesem Raum.

Bonhoeffers Arbeitszimmer im Obergeschoss wurde weitestgehend in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt, in dem er es im April 1943 verlassen hatte. In diesem Raum steht sein Schreibtisch, sein Klavichord und sein Bücherregal mit Kopien von Büchern, die er besaß. Bonhoeffers Manuskripte und Bücher werden in der Staatsbibliothek in Berlin aufbewahrt.